誘導灯のLED化のメリットとは?交換時期の目安も解説

誘導灯とは、避難が必要なときに非常口や避難通路の場所を示すもので、初期段階の避難誘導を目的とした照明です。

この誘導灯を、LED照明に入れ替えるとき、どのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、誘導灯をLED照明に入れ替えるメリットについてご紹介していきます。

また非常灯の点検基準は製造時期や機種などにより異なるため、こちらについても確認していきましょう。

目次

2027年以降切れた蛍光灯の交換ができなくなる?

2027年末をもって、蛍光灯の製造および輸出入が禁止されるのは、「水銀に関する水俣条約」に基づく国際的な取り決めによるものです。

この取り決めによって、水銀を含む一般照明用蛍光ランプの製造および輸出入の廃止が正式決定されました。これには住宅、オフィス、工場、店舗、街路灯など、広く普及している蛍光灯が含まれます。

なお、2027年以降も、既存の蛍光灯の使用自体は可能ですが、蛍光管は寿命に限りがあるため、交換のたびにLED照明への移行が進むと見られています。

その影響で、LED照明および関連機器の需要が急増し、価格高騰への懸念も広がっています。

誘導灯をLED照明に入れ替えるメリットは?

従来の誘導灯では蛍光ランプの一種である冷陰極管が使用されていました。この冷陰極管は一般的な蛍光灯よりも径が細く、電気機器の内部照明などに使用されています。

これらの誘導灯をLED化した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?

ここではそのメリットについてご紹介していきます。

高周波電源装置が不要

誘導灯ではランプ形状が蛍光灯よりも小型に製作でき、長寿命という理由から冷陰極管が使用されてきました。しかし冷陰極管は50Hz~60Hzの商用交流では点灯できず、点灯させるためには専用の高周波電源装置が必要になります。LED誘導灯では高電圧を発生する電源部が不要になるため、全体的にコンパクトな設計になっており、内部の配線スペースが広く配線処理が行いやすくなっています。

節電効果が期待できる

LED照明は電気を直接光に変換するため、エネルギー消費が大変少ない特性があります。従来の冷陰極管を使用した誘導灯は、4.5W程度の消費電力ですが、LEDを使用した誘導灯では2W程度で同じ明るさを確保することができます。このため消費電力は格段に少なくなりますので、節電効果が期待できます。

非常時にもメリットが

被災時に電源が喪失してしまい、非常灯が蓄電池での駆動に置き換わった場合でも、少ない容量の蓄電池で長期間点灯させ続ける事ができます。これは消費電力が小さいLEDならではのメリットであると言えます。

誘導灯をLED化する際の注意点

蛍光灯からLEDに切り替えるだけであれば資格は不要であるため、「蛍光管だけをLEDランプに交換する」ことを検討されている方もいるのではないでしょうか。

市場には、直管蛍光灯と同じ形状で、既存の照明器具に取り付け可能な「直管LEDランプ」が多数販売されています。

しかし、器具の状態を確認せずに直管LEDを取り付けるのは非常に危険です。というのも、蛍光灯用の照明器具には通常「安定器」と呼ばれる電気回路が内蔵されており、これは蛍光灯の点灯を安定させるための装置です。

この安定器が付けられたまま直管LEDを取り付けると、異常な発熱を引き起こす可能性があり、最悪の場合は火災につながるリスクもあります。

さらに、安定器自体も電力を消費するため、本来期待されるLEDの省エネ効果が十分に得られないこともあります。

近年製造された器具の中にはLED対応のモデルもありますが、現在蛍光灯を使用している照明器具の多くは、LEDには非対応です。

安全かつ確実にLEDへ切り替えるためには、照明器具の仕様を必ず確認し、必要に応じて「安定器を取り外す工事(バイパス工事)」や、器具ごとLED対応製品へ交換する対応が求められます。

誘導灯の交換時期は?

誘導灯は火災などの災害時、正常に機能できるよう「消防法」で維持管理が義務付けられています。

照明器具である以上、交換時期・耐用年数の目安を参考に交換する必要があります。

誘導灯の交換時期についてご紹介していきます。

照明器具の寿命について

誘導灯の照明器具本体は8〜10年が交換の目安となります。

この目安とは、劣化が進み器具の故障が増える時期を指します。

一方、ソケット等の絶縁物の劣化によって、安全に使用できなくなる「耐用限度」は12〜15年となります。

マークによる識別方法

誘導灯器具には設置した年数を記載した「設置年シール」や色分けされた「認定マーク・評定マーク」で交換時期を確認する事ができます。

ランプの交換時期の目安について

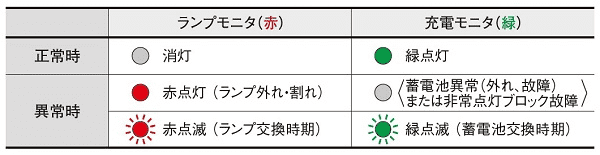

誘導灯のランプや蓄電池は消耗品のため一定期間使用すると交換が必要となります。交換時期については、誘導灯器具に付属しているモニターの点灯状態で異常を確認、判断することができます。

モニターが消灯している場合は、誘導灯ランプは正常な状態ですので、ランプや蓄電池を交換する必要はありません。

モニターが赤に点灯している場合はランプの交換時期のサインで、緑に点灯している場合は蓄電池の交換時期のサインですので、ランプ・蓄電池の交換を行いましょう。

ランプの耐用年数は?

誘導灯ランプの耐用年数は、種類によって異なります。

それぞれの目安を参考に交換しましょう。

誘導灯ランプの耐用年数

※12時間点灯した場合の目安

| ランプの種類 | 耐用年数 |

|---|---|

| 蛍光ランプ10W | 6,000時間 約1年半 |

| 蛍光ランプ20W | 8,500時間 約2年 |

| 蛍光ランプ40W | 12,000時間 約3年 |

| コンパクト形蛍光ランプ | 3,000~6,000時間 約0.7~1年半 |

| LEDランプ | 60,000時間 約14年 |

このようにLEDランプでは、蛍光ランプと比べ大変長寿命である事が分かります。

LEDではランプ交換の頻度が少なく済むため、作業効率も大幅にアップします。

蓄電池交換の目安について

非常時にランプを点灯させるための電源となるのは「蓄電池」です。

蓄電池の交換時期の目安は4〜6年です。使用期間を過ぎると、外観上には異常がないように見えても中身は劣化が進んでいます。

蓄電池に異常がある状態では、避難時に点灯し続ける事ができませんので、必ず交換する必要があります。交換の目安は、ランプと同様、モニターの点灯状態で判断することができます。

点灯時間の基準は?

誘導灯で定められている点灯時間の基準は20分となります。

電池の使用期間が4〜6年経過した場合、上記点灯時間を維持することが難しくなります。

また、誘導灯は6ケ月に1度の点検作業が義務付けられていますが、点検の度に20分間点灯できているか検証するのは手間がかかります。

蓄電池の交換時期を目安に、早めに交換しておくことをお勧めします。

誘導灯の異常の見分け方

誘導灯は、外観の目視と簡単な操作によって異常の有無を確認できます。以下の点を定期的にチェックすることで、非常時に備えた万全な状態を維持しましょう。

- 本体の外観

変形、破損、腐食がないか確認します。 - 光源の状態

蛍光管タイプなど、点灯しているかや、光源が切れていないかを確認します。 - 表示面の劣化

表示パネルに割れ、変色、変形がないかをチェックします。 - 視認性の妨げ

カーテンやポスターなどが前にあり、視界を遮っていないかを確認します。 - 非常電源の作動確認

非常電源用の点検スイッチ(ヒモを引く・ボタンを押すなど)を操作し、バッテリー駆動で正常に点灯するか確認します。 - インジケータランプの状態

赤・緑のランプ表示で異常の有無を判断します。正常な状態では「緑色ランプが常時点灯・赤色ランプは消灯」しています。緑の点滅や赤の点灯・点滅がある場合は異常のサインです。

なお、誘導標識(方向表示のみのタイプ)の場合は、「表示面の状態(割れ・変色など)」と「視認性の確保(遮蔽物の有無)」の2点を重点的に確認しましょう。

誘導灯は、いざという時に命を守る重要な設備です。異常を見逃さないためにも、定期的な点検を心がけましょう。

ミラノインテリアにお任せ下さい

京阪神地区で誘導灯の交換をお考えの方は、照明工事専門業者「ミラノインテリア」にお任せ下さい。

誘導灯は「消防法」「建築基準法」で定められた基準で維持管理が必要です。

電気工事士の資格を持つ専門のスタッフが、ご予算に応じた最適なLED化プランをご提案致しますので、是非お気軽にご相談下さい。

ミラノインテリアのLED照明・電気器具に関するサービスの詳細や料金はこちら

まとめ

今回は、誘導灯をLED照明へ入れ替えるメリットについてご紹介しました。

災害時に点灯する必要のある誘導灯ではLEDに入れ替えた場合、交換頻度や節電効果などの面で、大きなメリットがあります。

また照明器具、ランプや蓄電池などそれぞれ寿命の目安を参考に、点検を実施の上、交換する必要があります。

誘導灯をLEDに入れ替えた場合、大変長寿命である事もご理解頂けたかと思います。

誘導灯のLED

化工事は、ミラノインテリアにご相談下さい。